Когда мать моей мамы начала умирать от таинственного, недиагностируемого неврологического заболевания, все началось с потери вкуса. Для большинства семей, возможно, это не было бы ощутимой потерей, только не в нашей. Матриарх многовозрастной семьи, она безраздельно правила на кухне эффективно и деспотично. Вся еда в доме готовилась ею единолично. Много лет до этого была предпринята единственная попытка переворота – жена одного из ее сыновей попыталась было завладеть кухней. Но путч был стремительно и жестоко подавлен. Бабушка моя была беспрекословным арбитром вкуса. И несколько десятилетий этот статус-кво был стабилен и удобен для всех: ее поварской талант был бесспорен. Но с онемением ее вкусовых рецепторов, неделя за неделей, еда стала превращаться из пикантной в перченую, а затем и вовсе в невыносимо острую. Возможно, в этом была некая невральная компенсация, сродни тому, как теряющие слух люди начинают громче разговаривать. Но рыбный карри теперь по вкусу напоминал термоядерный взрыв. От чечевицы отсыхал язык. Жареный шпинат внушал ужас. А поедание бамии приравнивалось к участию в состязаниях на выносливость. В конце концов даже белый рис, последнее прибежище азиатского языка, стал подаваться на стол с разрезанным пополам тайским перцем и высыпанными поверх убийственно острыми косточками. Мы корчились от ужаса, но продолжали есть: онемение порождает онемение.

Я хочу поговорить сегодня о десенсибилизации, или потере чувствительности. В моей параллельной жизни я онколог. Онемение – это для меня часть повседневной жизни. За последний месяц я был свидетелем смерти 12 человек, ушедших из-за рака или его рецидива. Только вчера узнал, что приятельница, управляющая в моем любимом ресторане, где я ежедневно укрывался, когда писал свою последнюю книгу, скончалась от рака языка, перешедшего в мозг и кости. Когда журналисты в интервью спрашивают меня, как мне удается «продолжать идти дальше», я рассказываю им о поразительных результатах лечения некоторых моих пациентов, о надежде и будущем. Но я никогда, просто не могу это себе позволить, не говорю о некоторой доле онемения, которая мне необходима: я прихожу домой из отделения пересадки костного мозга и играю с собакой, переставляю мебель и помогаю дочери разобраться в факторизации целых чисел. Я праздную выход очередной статьи бокалом шампанского. А на следующий день возвращаюсь в лабораторию и узнаю, что костный мозг поражен клетками лейкемии после героических попыток спасительной химиотерапии. И цикл повторяется снова и снова. Наверное, мне давно пора присвоить какую-нибудь ученую степень в области десенсибилизации.

Но, конечно, сегодня я хочу поговорить не об онемении, которое сопровождает медицинскую практику. Есть еще одна, иная форма десенсибилизации, окружающая нас сегодня. Когда меня позвали выступить перед группой молодых и талантливых писателей, мне не оставили выбора – я должен поговорить о слоне в комнате: как продолжать писать в этот век тотального онемения?

Онемение порождает онемение.

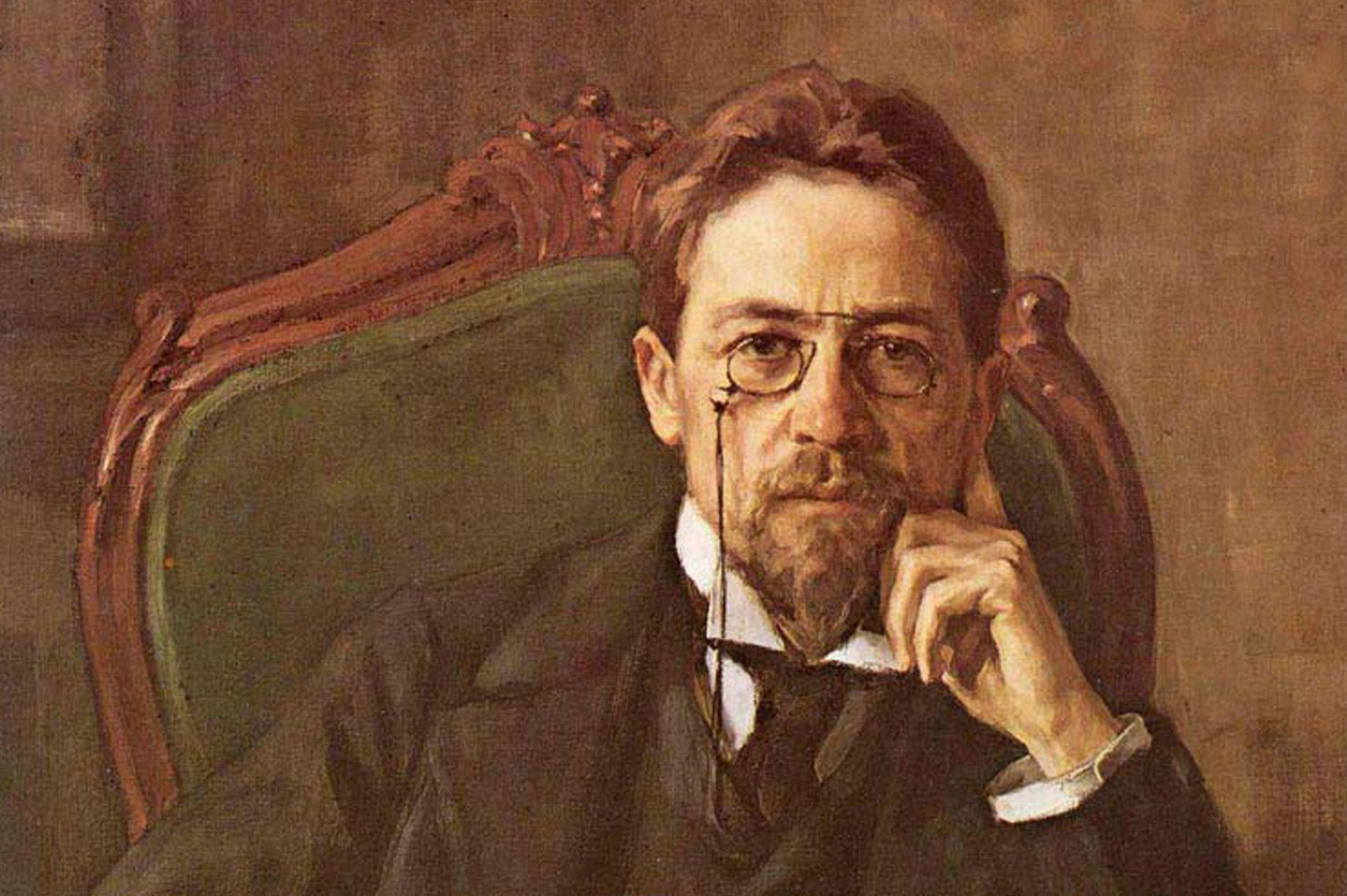

21 апреля 1890 года тридцатилетний доктор, ставший писателем, Антон Чехов отправился на остров Сахалин в колонию каторжников на берегу Охотского моря. Путь туда занимал три месяца: нужно было пересечь ветреные степи северной России и вечную мерзлоту сибирской тундры. Проделав часть пути на поезде, до Амура он добирался уже в лошадиной повозке, а великую реку пересекал на пароходе. Затем на маленьком траулере через Охотское море писатель был доставлен на Сахалин.

Почему, спросите вы, этот необычайно кроткий и мягкий человек, деликатной физической и умственной конституции, решил отправиться на далекий суровый остров, населенный ворами, мошенниками и убийцами? Некоторым своим друзьям Чехов объяснил, что хочет провести перепись (что он, несомненно, сделал, хотя, кажется, данные его не особо интересовали). Другим было дано альтернативное объяснение: что это был некий этнографический проект о каторжниках и поселенцах в свете медицинских исследований. Но и перепись, и проект этот были лишь полуправдой, всего лишь отговоркой, способом, «средством», по его словам, доставить писателя на остров.

Так в чем была причина поездки, настоящая причина? После медицинского обучения Чехов оказался на грани духовного истощения. Данный от рождения талант наблюдателя сделал из него очень проницательного диагноста. Но необычайный размах страданий, свидетелем которых он стал, и непостижимый произвол болезни и смерти заставили все внутри него онеметь. Позже эти мучительные переживания отразятся на страницах произведений, таких как «Палата №6», но в тот самый момент он практически ничего об этом не написал. Известно также, что здоровье Чехова ухудшалось. Брат Чехова умер от туберкулеза в 1889 году, за год до трудной сахалинской поездки. Чехов знал, что палочкой инфицирован и он, что смерть рано или поздно придет за ним. Возможно, он надеялся, что остров станет для него неким медицинским и ментальным санаторием.

Но как бы ни тяготило состояние его тела, бремя состояния окружавшего общества тяготило писателя в разы больше. «В какой-то мере», – пишет биограф Эрнест Симмонс, – «его переживания отражали переживания всех мылящих людей того времени, эпохи стагнации». Царская Россия в восьмидесятые годы девятнадцатого века переживала моральное и экономическое разложение. Обществом правили коррупция, подкуп и кумовство. Процветала цензура. Новости часто искажались и фальсифицировались. Политических противников похищали, убивали или прятали в тюрьмы. Элита удобно скрывалась от действительности в роскошных домах, за стенами которых царствовали бедность, насилие, болезни и голод.

Так что Чехов бежал не только от смерти и болезни, он бежал от «омертвения». «В моей душе какой-то застой», – написал он своему другу. Чехов искал способ вернуть себе чувствительность, оживить онемевшую душу. Он искал место, где можно было бы избавиться от чувства скуки, постепенно разрушавшего его изнутри.

Остров Сахалин, мягко говоря, был местом не для слабонервных. Там Чехова ждало общество еще более развращенное, чем то, от которого он бежал – все было на грани сумасшествия, закона и самообладания. Люди на острове охотились друг на друга ради забавы. Женщин обыденно продавали на панель. Детей постоянно недокармливали и отдавали в рабство взрослым. Заключенные подкупали тюремщиков, и охранники избивали осужденных до смерти.

Два примера из чеховских записок про Сахалин помогают лучше все это понять. Один из примеров про пароход на Амуре:

Одного арестанта сопровождала пятилетняя девочка, его дочь, которая, когда он поднимался по трапу, держалась за его кандалы. Ночью ребенок, арестант и охранники спали одной большой кучей вместе.

Чехов бежал не только от смерти и болезни, он бежал от «омертвения».

Вторая история описывает встречу с одной женщиной на острове:

Тут у одного зажиточного старика крестьянина из ссыльных живет в сожительницах старуха, девушка Ульяна. Когда-то, очень давно, она убила своего ребенка и зарыла его в землю, на суде же говорила, что ребенка она не убила, а закопала его живым, – этак, думала, скорей оправдают; суд приговорил ее на 20 лет. Рассказывая мне об этом, Ульяна горько плакала, потом вытерла глаза и спросила: «Капустки кисленькой не купите ли?»

В «Государстве» Платона есть история, как Леонтий, солдат, идя по дороге, заметил, что у палача валяются трупы. Ему и посмотреть хотелось, и вместе с тем было противно, и он отворачивался. Но сколько он ни боролся и ни закрывался, вожделение оказалось сильнее – он подбежал к трупам, широко раскрыв глаза и восклицая: «Вот вам, злополучные, насыщайтесь этим прекрасным зрелищем!» Чехов-писатель не отворачивается в отвращении, но и не бежит вперед ради утоления своего садистского любопытства. Он просто смотрит, и опять смотрит. Беспристрастным, проницательным, ясным и клиническим (это слово часто используется в ассоциации с Чеховым) взглядом. Он словно говорит нам: «Когда глаза в слезах, ничего не разглядеть. Ничего не видящий врач никому не нужен». Он отметает прочь вымысел. Он клеймит наше стремление к одновременной жалости к себе и добродетели: невозможно, напоминает нам он, быть благочестивым и жалеть себя самого.

И все-таки, крайне важно это понять, Чехов не только клеймит. Если бы нервные окончания были мертвы, онемели, притуплены, он не был бы таким писателем. В клиническом чеховском отстранении, его хладнокровном, беспощадном, суровом взгляде находится место для нежности, чувственности, прямо противоположной бесстрастию. Он понимает, что придется включить медицинские лампы и держать их включенными, но нельзя оставить пациента умирать под светом этих ртутных ламп. Врачу ничего не стоит выражать крайнее моральное возмущение и гнев по поводу болезни пациента, но в этом его возмущении и отвращении есть некий нарциссизм. Также крайне легко создать какую-то моральную подводку к теме болезней: «это наказание, которое пациент сам вызвал на свою голову», но в этой подводке – неприкрытый садизм. Гораздо сложнее, и для этого нужна настоящая смелость, наблюдать, описывать, диагностировать, сопереживать и исцелять. Несколько позже Чехов напишет: «Для хорошей истории требуется шесть составляющих: 1. Отсутствие словоблудия политико-социально-экономического свойства, 2. Полная объективность, 3. Правдивое описание персонажей и объектов, 4. Краткость, 5. Смелость и оригинальность и 6. Сострадание». Первые пять принципов очищают и обеззараживают наши раны. Но последний, сострадание, выводит нас из состояния онемения и приносит исцеление.

Короче говоря, Чехов на Сахалине придумал новый вид литературы. Литературу клинической человечности, литературу проницательного, почти медицинского наблюдения за человеком, его несовершенствами и извращениями, но также литературу чувственную и нежную.

«Эти истории неубедительны, говорим мы, и переходим к критике, основанной на предположении, что истории должны заканчиваться понятным нам образом», – напишет позже Вирджиния Вульф о Чехове. – «Делая так, мы поднимаем вопрос о нашей собственной пригодности в качестве читателей. Когда мелодия знакома, а конец предсказуем, любовники соединены, злодеи наказаны, интриги разоблачены, как в большинстве викторианских произведений, мы вряд ли можем ошибиться. Но когда мы слышим мелодию впервые, как это у Чехова, нам потребуется дерзкое и настороженное чувство литературы, чтобы услышать эту мелодию. Особенно те ее ноты, которые дополняют гармонию».

Красота, в мириадах ее разнообразных форм может быть создана лишь в противовес онемению.

Это тот самый мир, капризный и странный, не несправедливый – ему просто не хватает справедливости, без моральной и духовной чистоты, без простых гармоний, без мелодий, которым легко подпеть; это мир, в котором голос Чехова зазвучал на полную громкость в его мощных поздних произведениях. Этот мир будет описан в его пьесах и рассказах, которые будут написаны после 1890 года и которые станут определяющими чеховское творчество и репутацию: «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Палата №6». Эти его работы стали предтечей современной литературы. По сути, они дали старт современной литературе. Можно смело утверждать, что Чехов изобрел современный роман и, вообще, всю современную прозу, честно говоря. Если безмерность его достижений ускользает от нашего взора сегодня, то это все потому, что фундаментальные элементы чеховской прозы, его клинический гуманизм, его сострадание, его твердое отвержение нарциссизма морального гнева и садизма моральных басен стали нам настолько знакомы и частью современной прозы, что это как воздух, которым мы дышим – мы его перестаем замечать. Мы пытаемся разглядеть Чехова через линзы современного романа, а надо смотреть на современные романы через чеховские линзы.

Я не решусь превратить эту историю в притчу, ее протагонист протестовал бы против этого, но, в конце концов, это и есть тема данной статьи. Итак, что и как же нам писать во времена, когда чувства онемели? Одно из искушений, пожалуй – удовлетворить первый импульс Леонтия – отвернуться. Онемение порождает онемение. Это легко – ожесточиться в этом мире или удалиться от всякого с ним взаимодействия. Есть и более хитрое и соблазнительное искушение: проникнуться жалостью к себе и устремиться к добродетелям. Гнев, как и «фейковые новости», дешев и легко усваивается, это фаст-фуд для возмущенных.

Чехов использовал Сахалин в качестве антидота. Здоровье улучшить не удалось, но онемение ушло и чувствительность восстановилась. Он преодолел свое онемение, нашел новые способы жить в этом мире и благодаря этому изобрел новый вид литературы. Сегодня, особенно сегодня, когда угроза потери чувствительности, сопровождающаяся искушениями отстранённости, гнева, отвращения, негодования, «религиозности» и нарциссизма, нависла над всеми нами, возможно, есть необходимость задать себе вопрос, который Чехов озвучил весной 1890 года: «Что выведет меня из этой анестезии? Как противостоять усталости, пронизывающей мою душу?»

Каждый из нас найдет свой ответ на этот вопрос. Формулы, описывающей однозначное решение, просто нет (хотя шесть чеховских принципов повествования могли бы подойти). Но я смиряюсь перед широтой и глубиной нашего долга тридцатилетнему врачу, решившему излечиться от собственной анестезии. Антоним слова «анестезия» – «эстетика», то есть слово, которое раньше означало «чувственное восприятие», а сейчас стало, по сути, синонимом слова «красота».

Красота, в мириадах ее разнообразных форм может быть создана лишь в противовес онемению. И это, по крайней мере для меня, манифест нашего времени.